Чудненько, однако, устроен этот мир. Вспоминаешь, казалось бы, события жизни, нанизанные на время, словно бусы на нитку, а в памяти вместо фактов всплывают ощущения: тепла и ласки от маминых рук и голоса, свежести раннего летнего утра, завораживающе-щемящих звуков трофейного аккордеона, чудесных своей непредсказуемостью мелодий приемника "Рекорд", принесенного на выходной отцом с работы, с трехлитровой банкой воды вместо антенны. |

|

Только сейчас, на пике лет, начинаешь понимать, что память хранит не столько события и их порядок, фиксируемые сознанием, разумом, мозгом, сколько ощущения, вызвавшие душевный отклик. С возрастом наивность и открытость души, как правило, значительно уменьшаются. |

| Люди воспринимают этот духовный голод как убыстрение течения времени и ухудшение качества деталей и сторон окружающего мира и, хотя объективно событийный ряд становится все насыщеннее, вспоминать почти не о чем. |

Лишь две тесно взаимосвязанных черты духовности развиваются всю жизнь: любовь и культура, важнейшей составляющей которой является музыка. Против отрицательных внешних факторов воздействия в душе с возрастом возникают защитные бастионы, но музыка, когда она продукт душевного потребления, поступает к месту назначения абсолютно беспрепятственно. |

| С эволюционно-биологической позиции непонятно, зачем и за что человечество как вид получило от природы этот уникальный подарок - слуховая информационно-защитная система "по совместительству" стала основным каналом чисто душевного общения людей, в том числе сквозь время и пространство. |

Этим культурно-духовным содержанием обусловлена и совершенно особая роль электроакустики среди других научно-технических областей и дисциплин. |

Электроакустика должна, не проявляя себя ничем, обеспечить регистрацию, хранение, передачу и воспроизведение не просто информации, но - духовной пищи. Hi-End, как претендующее, если не на идеальность, то уж на предельность качества, пытается реализовать нехитрый алгоритм "ни прибавить, ни отнять". |

Воспроизведение должно создать у слушателя иллюзию оригинала. Таким образом, как прекрасно понимает наш искушенный и любознательный читатель (другие-то не дочитали до этого места, их уже днем с огнем не сыщешь в окрестностях этих рассуждений), преамбула исчерпана, начинается суть. |

| Что до Алисы - так это и есть символ здоровой любознательности и самостоятельности мышления нашего читателя, ради которого это все пишется. |

|

Зачем вообще люди пишут в рекламно-техническую прессу? Их привлекает жажда популярности и саморекламы, зуд графоманства, погоня за гонораром, стремление себя показать да и сойти за умного? Продвижение товара на рынок? Признаюсь, что данная публикация преследует почти безнадежную некоммерческую цель: впервые поделиться с читателями не еще раз отлакированным фасадом потемкинской деревни современной электроакустики, а причудами и странностями действительной проблематики на современном уровне. Предупреждаю: это не общепринятое устоявшееся знание, подобное мертвым языкам, а предметы современного исследования проявлений, противоречащих или необъяснимых с позиций официально общепринятого миром круга представлений. Тем самым автор вызывает на себя огонь критики и недоверия, одновременно получая возможность гласного обсуждения поднимаемых вопросов. Одно другого, право же, стоит! |

|

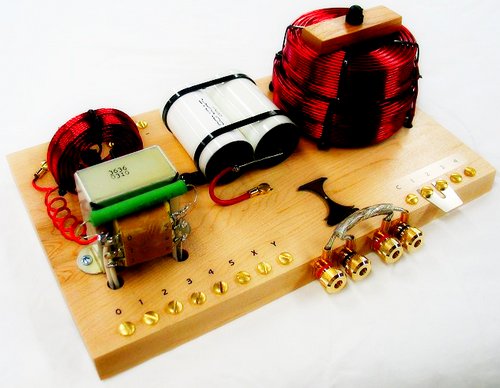

Ну, а теперь - к сути, тем паче, что матушка-природа тут здорово постаралась! Так что же нельзя ни прибавить, ни отнять, да еще - с какой точностью. Сначала вводная общая часть. Любая техника опирается на науку, а наука начинается только там, где есть повторяемость, подтверждаемая метрологией. |

Любая техническая наука решает лишь два типа задач: анализ и синтез. Анализ ретроспективно объясняет наблюдаемое, синтез позволяет создавать перспективные устройства с наперед заданными потребительскими свойствами. |

Если технические устройства удовлетворяют не физиологические, а такие эстетико-эргономические потребности, как электроакустика, свойства конечного продукта устройства метрологически оценивают минимально достаточным набором параметров, а допустимые отклонения значений указанных параметров от оригинальных обеспечивают на уровне, хоть чуть, но ниже психофизиологических порогов восприятия. |

Понятно, что психофизиологические пороги восприятия отличий параметров исследуют статистически с привлечением слушателей различного возраста, специализации, квалификации, образования, слухового опыта (смотри первоисточники). Формально именно так и обстоит дело в электроакустике. И, вот внимание: теперь настало время разбираться с традиционно-стереотипными заблуждениями. |

Заблуждение первое, основное и общепринятое, гласит, что громкоговоритель воспроизводит подаваемый на него с усилителя сигнал почти без изменений. К потерям относят лишь ограниченность диапазона эффективно воспроизводимых частот и неравномерность АЧХ (коэффициента преобразования) в этом диапазоне, а к незапланированному прибытку - обогащение спектра его же гармониками (нелинейные искажения). |

Нисколько не умаляя общности, можно сформулировать этот стандартизованный технический подход в терминах физики колебательных процессов так: исчерпывающей мерой качества электроакустического преобразователя считают степень спектрального соответствия выходного сигнала входному в установившемся режиме. |

|

Поэтому Фурье-анализ спектрального соответствия выходного акустического сигнала входному электрическому обретает роль абсолютного (необходимого и достаточного) средства инструментальной экспертизы качества громкоговорителя - впрочем, как и любого другого узла электроакустического тракта. |

|

Отсюда - естественный шаг в сторону психофизиологии звуковосприятия, каковы же статистические пороги различимости для разных границ диапазона воспроизводимых частот, неравномерности АЧХ и коэффициента гармонических искажений? Вся электроакустика прошла путь этой логики, зафиксировавшись в международных стандартах. |

| Парадоксально, но само по себе появление и развитие категории Hi-End, ориентирующейся на приоритет субъективной экспертизы качества звучания в пику несостоятельности результатов объективной инструментальной экспертизы является яркой и недвусмысленной иллюстрацией кризиса теории. |

Да и в самом деле, непреложным признаком достаточности теории является способность к абсолютной оценке качества технического объекта и возможность расчетно-теоретического синтеза, пусть за большие деньги, такого объекта с заданными потребительскими качествами. |

Однако здесь мы сталкиваемся со вторым заблуждением, которое, возможно, и неосознанно, внедряется рекламодателями в сознание потребителей. Гласит оно, что Hi-End - это искусство достаточного. Цена и качество эквивалентны. Продукция давно и уверенно перешла грань ощутимости ее отличий от идеала и дальнейшее ее совершенствование практически нецелесообразно. |

Боюсь, что крамольность текста создает впечатление, что я перегибаю палку. Но обратимся к фактам недавней истории: отель Балчуг-Кемпински, Hi-Fi-шоу 1996 г, семинар-встреча с идеологами фирм Krell и Sonic Frontiers. |

Представитель фирмы Krell заявляет, что создаваемые фирмой усилители предполагают удовлетворение потребностей самых претенциозных потребителей лет эдак на тридцать - тридцать пять. |

Странно, но это второе заблуждение совершенно естественно и непротиворечиво уживается в голове этого, же человека с взаимоисключающим третьим: человеческое ухо - настолько совершенный измерительный прибор, что измерительная техника вообще никогда не сравняется с ним. |

|

Но позвольте, ведь общеизвестно, что частотный и динамический диапазоны микрофона многократно шире, чем у уха, а общеизвестные среднестатистические кривые равной громкости вообще снимают вопрос об абсолютных измерениях. В среде квалифицированных физиков-экспериментаторов особым авторитетом пользуется умение грамотной постановки и интерпретации физического эксперимента. |

|

Насколько корректны вопросы, настолько бестолковы и неоднозначны ответы. Дело не столько в качестве измерительной аппаратуры, сколько в метрологии. |

Если измерять не то, что надо, а то, что умеем, да еще и успокаивать себя заклинаниями типа априорно-аксиоматичного "посчитаем громкоговоритель линейной и инвариантной относительно времени системой", то и полное фиаско результатов инструментальной экспертизы, в сравнении с субъективной, можно списать на несовершенство аппаратуры. |

Но ведь методика не падает с неба, а обеспечивает концепцию, придуманную нами же. Если, вопреки опыту и очевидным иллюстрациям (см. выше), Фурье-соответствие в пределах порогов ощутимости различий недостаточно для гарантий субъективного качества звуковоспроизведения, значит что-то важное осталось за кадром. |

Смешно, но факты, явно указующие на утерянную львиную долю инструментального представления свойств электроакустического объекта, известны специалистам уже более полувека! Но каков труднообъяснимый казус?! Создание студийного магнитофона в свое время позволило исследователям с помощью ножниц и клея оценить относительную важность атаки, поддержки и затухания музыкальных звуков. |

Оказалось, что без атаки звуки разных музыкальных инструментов не распознаются даже самими музыкантами, что абсолютно противоречит самому определению понятия "тембр" - присущий конкретному источнику индивидуальный спектр звуковых колебаний. Вот вам и четвертое заблуждение. |

Однако приоритет атаки переходных процессов в распознавании музыкальных образов не только не привел к перевооружению метрологии, но напротив, мы до сих пор наблюдаем абсолютно нецелесообразное вербальное представление переходных процессов в установившихся терминах. |

|

Например, "особенно критичны" искажения быстрых изменений мгновенного спектра в начальный момент музыкальных звуков. Во время переходных процессов спектр имеет вид непрерывной сплошной картинки с бесконечным числом спектральных составляющих, однозначно связанных во времени, то есть и по фазе, и может быть представлен интегралом Фурье. |

| В установившемся режиме спектр не шумовых сигналов дискретен, содержит конечное число частотных составляющих (по крайней мере, в слышимом диапазоне), может быть представлен рядом Фурье и на слух, согласно так называемому слуховому закону Ома, некритичен к фазе частотных составляющих. Здесь имеют место, по крайней мере, два стереотипных заблуждения. |

|

Первое - что если из полного представления, включающего временное и частотное о свойствах любого звена тракта, выбросить временную (фазовую) часть, оставшаяся спектральная, приведенная к установившемуся режиму, станет не только более наглядной (спишем это на экстравагантность вкуса декдаранта-пропагандиста от метрологии), но и более содержательной? Ну, это уже что-то из махровой схоластики! Каким образом часть чего-нибудь целого может оказаться содержательнее, то есть информационно богаче, чем само это целое, невозможно понять с позиций логики, науки, истории. Остается только мистика и слепая вера, однако, какое отношение эти направления ухода от действительности имеют к метрологии, - совершенно непонятно. |

Второе заблуждение относится к вышеупомянутому слуховому закону Ома. В атаке звуков, повторюсь, подобие сигналограмм требует, кроме спектрального, еще и временного соответствия, так что фазовая не критичность слуха к сигналам в установившемся режиме никого особо не волнует из-за вторичной роли поддержки - того самого пресловутого квазиустановившегося режима. |

| В этой истории еще более странно выглядит как список фигурантов (Георг Симон Ом и небезызвестный Гельмгольц), так и косвенные (из нашей звуковой прессы) данные о времени, когда этот закон был сформулирован (начало ХХ века). Дело ведь в том, что Ом был физиком-электриком, умер в 1854 году, и как физик изучал и формулировал объективные законы неживой природы (U=I*R). |

Гельмгольц жил несколько позднее 1822 - 1910 гг., но тоже до появления электроакустики, занимался резонансными явлениями (резонатор Гельмгольца). Трудно, если вообще возможно, представить себе постановку и оснащение эксперимента для подтверждения предполагаемой психофизической закономерности, относящейся к живой природе, то есть требующей статистических методов проведения и обработки закономерности. Да и средства акустического контроля соотношения фаз между спектральными компонентами в то время просто отсутствовали. |

Положим, что Ом воспринял этот закон свыше, как откровение или чудо, но ведь современным специалистам хорошо известно, что представление об ухе как об анализаторе спектра не способно объяснить чрезвычайно малое время. |

|

Необходимое для распознавания сигналов, противоречащее теории, согласно которой опознавание спектра требует тем большего времени, чем шире спектр поступающего сигнала (смотри у Анерта). Как же сказывается пренебрежение такой, казалось бы, малостью, какой является фаза на переходных процессах, которые, оказывается, крайне важны для распознавания музыкальных образов. Нет ли здесь скрытого заблуждения? |

|

Далее хотелось бы подробнее коснуться целой группы стереотипных заблуждений, касающихся временной области представления сигнала. Это - вопросы, которые традиционно стремятся исчерпать через частотно-фазовые характеристики элементов тракта, и через их частотную зависимость группового времени задержки. |

Начать следует с того, что у физиков существует понятие инвариантности представлений физического объекта, означающее, что любое правильное и полное представление физического или технического объекта - равноценно. То есть ответ в решении любой физической задачи не может зависеть от способа решения и может отличаться только степенью полноты. |

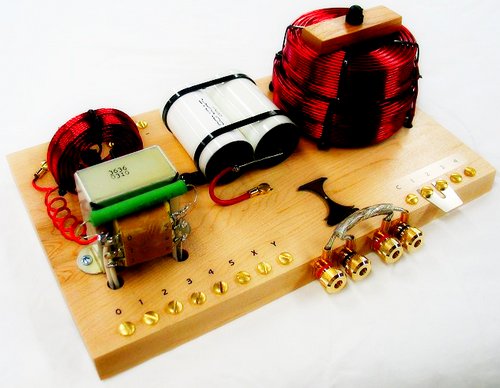

В технической электроакустике существует негласное упрощающее необоснованное предположение, что спектральное представление свойств объекта в установившемся режиме равноценно временному. Базируется это представление на понятии минимальной фазности, суть которого восходит к однозначной связи частотных и переходных характеристик электрической фильтровой системы - четырехполюсника, составленной из произвольного числа последовательно включенных элементарных звеньев частотной дискриминации. |

|

Однако здесь не просто кое-что не так, а по сути, все не так. За ограниченностью места и предполагаемого интереса у подавляющей части аудитории, придется изложить только опорные тезисы, оставив детальное обсуждение с заинтересованными специалистами до личных встреч. |

|

Временное представление - зависимость значений сигнала от времени на репрезентативных сигналах (например, (sin x)/x) - способно исчерпывающе описывать свойства преобразователя, в том числе и в спектральном смысле, во всех (!) режимах. Обратное - неверно: спектральное представление преобразователя в установившихся режимах не может однозначно представить свойства объекта во временной области. Фазовая характеристика объекта в установившемся режиме - свидетельствует о временном сдвиге спектральных компонент, хотя в звуке этот сдвиг не очень важен, а вот как это отражается на переходных процессах, однозначно восстановить, или пересчитать нельзя. |

Групповое время задержки - энергетическое понятие, пришедшее из квантовой электродинамики, где оно играет определяющую роль. Оно соответствует скорости распространения центра тяжести энергии волнового пакета. |

Для звука важна не энергия волнового пакета, а деформация сигналограммы начального переходного процесса - атаки, а это, как говорят в Одессе, "две большие или четыре маленькие разницы". Вообще задача звуковоспроизведения, как любого воспроизведения, чего бы то ни было изначально данного, состоит в копировании этого данного. |

При копировании возможны только три вида несоответствия копии оригиналу: масштабное несоответствие (чуть громче или тише), сдвиг во времени на постоянную для всех сигналов и их компонент величину, и, наконец, допороговые искажения взаимно независимых (ортогональных) параметров сигнала из числа минимально достаточной их совокупности для исчерпывающего представления свойств объекта. (Прошу извинить за стиль - наука требует жертв). |

Постоянство времени задержки обеспечивается только прямолинейными фазочастотными характеристиками, проходящими через начало координат и лежащими в первом квадранте. |

|

Крутизна прямых определяется величиной времени задержки, К сожалению, ни фазочастотные характеристики входного электрического сопротивления акустической системы (подаем - напряжение, а действует - ток), ни изофазные на частотах выше основного резонанса фазочастотные характеристики скорости вынужденных колебаний звуковых катушек, запаздывающие на 1/4 периода относительно вынуждающих сигналов, принципиально не изохронны. |

|

Кроме того, в системах стоят разделительные фильтры, выделяющие полосовые сигналы безо всякой оглядки на постоянство и разницу времени прохождения сигналов в их полосах прозрачности. Разнотипность и неодинаковость порядка фильтра на одной и той же сшивке, особенно с учетом реактивности электрического сопротивления головок, - весьма частое явление. |

Хуже того - фильтры фильтруют только установившиеся спектры, пока сигнал не успел обнаружить свою периодичность (опять атака!), фильтр не может его распознать и отфильтровать; к тому же низкочастотным огибающим даже узкоспектральных сигналов (снова атака!) фильтры совершенно не препятствуют. Так что бытующее представление о фильтрах, как об узле акустической системы, не приумножающем число кардинальных проблем в корне неверно. |

С фазой, фазировкой головок связана еще одна подтасовка. Конструкторы знают - второй порядок фильтра переворачивает фазу, среднечастотник надо включать в противофазе с низкочастотником, тогда на АЧХ будет все тип-топ. Но ведь фаза - это время. Одно полосовое звено работает на четвертьпериодное опережение, другое - на такое же запаздывание. |

Значит, на первую полуволну отработает первое звено, а на втором полупериоде, если он есть в сигнале, к нему подключится второе звено, отрабатывающее в противофазе свой первый полупериод. Занятно, не правда ли: с блеском используется неразличимость периодов и зеркальная симметрия синусоиды через полпериода. |

|

Но ведь мы уже удивлялись тому, что эта идиллия установившихся процессов маловажна для музыки. На переходных же процессах остается с сожалением констатировать неуместность всех теоретических "если". Громкоговоритель принято рассматривать в инженерной электроакустике как некую смесь минимально - и не минимально фазовых систем, при этом первичное излучение считают продуктом не минимально фазовой части (только что мы увидели полную несостоятельность этого в силу параллельности полосовых процессов преобразования), а повторные сигналы, порожденные отражениями сигналов в электрических и звуковых сигналах, рассматривают как не минимально фазовую аддитивную часть. Комментарии, как говорят, излишни. Если цель в самообмане, то она успешно достигается! |

|

Любопытно, но особенности АЧХ АС, получаемые из импульсных характеристик, очень похожи на получаемые при медленном изменении частоты, однако сверки, проведенные на Vandersteen-II и Triangle, показали, что в итоге можно упустить общий наклон АЧХ в 12 дБ на четырех октавах (Triangle) или неравномерность АЧХ в + 4,5 дБ, против + 0,75 дБ в среднечастотном регистре. Так что импульсные характеристики могут дать, а могут и не дать результаты, отличающиеся от основной методики в пределах случайной кратковременной ошибки средств измерений (0,4 дБ) согласно требованию МЭК (582 публикация) для методик измерений параметров, альтернативных основной. |

Теперь о группе заблуждений, которые восходят к теоретическим анналам. Аксиоматично утверждается, что идеален точечный излучатель. Точка - математическое, а не физическое понятие. Исчезающе малый размер в акустике, работающей с молекулярной средой, означает малость размеров возбудителя либо по сравнению с размером молекулы (из чего он сам-то сделан?), либо с межмолекулярным расстоянием. В любом случае при такой концентрации мощности взаимодействия процесс будет явно нелинейным (скорости, температуры и давления будут сопоставимы или многократно превышающими атмосферные). Так что эта идеальность - чисто умозрительная. |

|

Далее - идеальный излучатель в виде пульсирующей сферы. Казалось бы, что-либо возразить трудно, однако, и это не так. Среди видов искажений, свойственных электромеханоакустическим преобразователям давно и широко известна доплеровская интермодуляция, которую иногда ошибочно считают разновидностью нелинейных искажений. Это - чисто параметрический процесс, не связанный с амплитудной и частотной линейностью преобразователя. Так как поверхность пульсирующей сферы движется в направлении излучатель-слушатель, доплеровская интермодуляция неизбежна, а ее разночастотные продукты могут быть слышны до порога слышимости (-110 -120 дБ). |

Если ваша система параметров ортогональна и минимально достаточна, то снизить пороги ощутимости неприятностей, независящих от других им подобных, вам вряд ли удастся без изменения геномов почти всех (кто слышит искажения) людей.

|

Наконец в теории Тиле-Смола-Бенсона и в расчетах сопротивления излучения используется идеализированный поршневой режим работы излучателя. Такое приближение вполне оправдано на низких частотах и вполне адекватно в рамках решаемой теорией задач формирования низкочастотной границы АЧХ преобразователя. Однако (автор сам прошел через это) представление о том, что погоня за жесткостью и легкостью диффузора даст качественный звук, не оправдалась - во весь рост встала проблема добротности собственных колебаний структуры диффузора, как источника паразитных излучений, вызываемых каждым переходным процессом. Еще одно поразительное заблуждение. В "Основах акустики" (перевод 1976 г.) |

Скучик пишет, что многокомпонентный громкоговоритель, составленный из двух десятков обычных одинаковых головок с собственным резонансом на 100 - 160 Гц, прекрасно воспроизведет 20 Гц и обеспечит замечательную переходную характеристику. |

Непринужденность и кажущаяся очевидность этого заявления, помноженная на авторитет автора фундаментальной монографии, опровергает физику колебательных процессов: синхронно возбуждаемые, сильно связанные идентичные колебательные системы имеют то же соотношение упругости к массе, поэтому-то связи между ними (через воздух) не нагружены, поэтому несущественны, а электромеханоакустический преобразователь, основой которого является колебательная система, на частотах ниже частоты основного резонанса теряет эффективность преобразования с крутизной не менее 12 дБ/окт. |

Ну, и наконец, заканчивая техническую и переходя к информационно-психологической области, обратим внимание, что в некоторых публикациях разработчики, например, ЦАПов хвалятся тем, что вместо борьбы с искажениями снижают их заметность. Здесь мы встречаемся с характерной приметой времени - подменой причины следствием, объективного - субъективным и т.д. |

|

Другое дело, если вы имеете дело с несамостоятельным видом искажений, составленным из нескольких самостоятельных, тогда, пользуясь запасом запредельности одного из составляющих видов, можно уменьшить, загнать за предел другой, увеличив первый в пределах его порога восприятия. Однако и это, по сути, борьба с искажениями тракта, а не с их заметностью людьми, то есть не борьба с людьми. Вот до какого самоубийственного итога может довести стремление к оригинальности саморекламы и логическая неряшливость. |

Теперь обратимся к мифам, порождаемым информационной средой. Внимаешь средствам массовой информации и не перестаешь удивляться прелестям жизни и замечательным, совершенно уникальным свойствам каждой из рекламируемых жвачек, зубных паст, памперсов и прокладок, шампуней и бумбоксов "со звуком вокруг" и оглушительно чисто звучащих мини комплексов. Ну, зачем теперь вообще нужны режиссерские и театрально-дискотечные громкоговорители, когда есть такие мощные "прекрасные" бумбоксы и мини комплексы? А чуть разобравшись, понимаешь, что основные принципы "дикой" рекламы: молчи, как партизан, о недостатках, хвались достоинствами, пусть даже мнимыми. |

Работай на сногсшибательнie своей нелогичностью несовместимости фiрмы и содержания. В итоге рекламное мошенничество в особо крупных размерах становится ненаказуемым, как и крупномасштабная уголовщина или предвыборные обещания кандидатов в госчиновники. Позже мошенники легко уходят от ответственности, ссылаясь на непреднамеренное невежество. Реклама в открытую, по-хамски, игнорирует интеллектуальные способности потребителя. Очень показательны в этом плане откровения идола попсы Богдана Титомира перед В. Познером: "Пиплы хавают, значит им это нравится". Таким образом, мы имеем то, против чего активно не возражаем. Массовая агрессивная реклама возможно поэтому, часто получает результат, обратный задуманному: завидя рекламную паузу, мы рефлекторно переключаем программу, даже под страхом смерти стремимся обойтись без рекламируемых товаров, явно хуже или пренебрежительно относимся к кумирам, позволившим рекламодателям поставить на одну доску их талант с блеском корней волос, отсутствием перхоти или сытностью Сникерса. Реклама в специализированной прессе, пожалуй не вызывает такого острого раздражения, но горечь осадка и глубокий скепсис от алгоритма "не обманешь - не продашь" - остается. |

Сама пресса повсеместно и настойчиво внедряет в умы читателей идею о прямо-таки сказочном научно-техническом превосходстве зарубежных товаропроизводителей, в том числе над отечественными научными кадрами, начисто забывая, что костяк зарубежной научной элиты - математики, физики, программисты в США - это эмигранты из Союза. Другое дело, что там есть условия для самореализации творческого потенциала научных кадров, а здесь на них мало того, что плюет правительство, так и СМИ норовят лягнуть, хотя бы и косвенно. Хочется спросить, сами-то вы, распрекрасные эксперты и спецы, откуда родом-то и образованием? Где и с кем собираетесь жить? Читатели хотят услышать от вас рекомендации, советы, свежую информацию, короче, считают СМИ объективным и беспристрастным судьей. По большей части эти надежды беспочвенны. Журналы живут на деньги рекламодателей. Рекламодатели у нас - это дилеры, то есть продавцы. Написать плохо о рекламируемом продукте нельзя, реклама уйдет к другому, не такому привередливому и совестливому издателю. Поэтому вся шкала ценностей сдвигается вверх - минимальная оценка: неплохо, хотя есть ряд несущественных замечаний. Язык экспертизы становится эзоповым: читай не в строках, а между, а для неискушенного читателя, каких тьма-тьмущая, пресса из источника объективной информации становится источником дезинформации. |

Выходом из положения мог бы стать независимый журнал, финансируемый, например, обществом потребителей, но у последнего пока таких средств нет, а госбюджету пока явно не до объективности рекламы, особенно зарубежных товаров. Ну, уж раз речь пошла об экспертах, иной раз диву даешься, как детально, полно, любовно и пафосно описываются технические прелести того или другого зарубежного продукта, как безупречна логика технической стратегии и тактики товаропроизводителя-рекламодателя. В следующем номере тот же автор хвалит другое изделие за то, что невольно противопоставлял достоинствам предыдущего. Создается впечатление, что дай автору в руки инструмент и материалы и он сделает такое, что не только наших, но и всех зарубежных идеологов и товаропроизводителей за пояс заткнет. Однако создать впечатление крутости понимания сути и создать звучащий продукт - это совсем не одно и то же. Судить-то нетрудно, это ведь всего-то критика прототипа - попробуй-ка проверить, останется ли дееспособным сухой остаток после отсева плевел методом исключения. Ведь ссылка на прошлые достижения и заслуги - необходимое, но, к сожалению, недостаточное условие, чтобы и сегодня называться Личностью, творцом, реализующем свою сверхзадачу, поставленную Творцом всего сущего. |

Вот и мне, пожалуй, пора от слов - да к делу, а всем дочитавшим этот непростой опус - моя глубочайшая признательность. |

|